En esta conferencia vamos analizar uno de los instrumentos que la Corona española utilizó para hacer efectivo su dominio en los territorios americanos: las repúblicas de indios. Nuestro punto de partida va a ser la Jerusalén Celeste. A su llegada al Nuevo Mundo los religiosos vieron factible la posibilidad de desarrollar allí las sociedades perfectas esbozadas en el ideario agustiniano: ciudades donde prevalecieran el buen gobierno y la piedad y donde la belleza de la arquitectura promoviera la virtud de sus habitantes. Todo en ello en contraste con un viejo continente abatido por los vicios; frente a la Europa avasallada por la herejía, América aparecía como un horizonte de redención, un preludio de la llegada de la Edad del Espíritu Santo. Sin embargo, ante la resistencia de los indígenas, de los que se esperaba una mayor disposición a abrazar el catolicismo, la decepción de los religiosos dio lugar a una violenta reacción: templos e ídolos fueron destruidos y numerosos indígenas fueron perseguidos, acusados y ajusticiados como idólatras. En este contexto, Bernardino de Sahagún inició su investigación sobre las culturas indígenas, encontrando elementos comunes o cercanos con el cristianismo, en los que creyó ver las vías de conexión de su proyecto evangelizador con las poblaciones indígenas. Queremos destacar que este proyecto evangelizador no tenía sólo un carácter religioso, como habitualmente se considera, sino que englobaba todos los aspectos de las nuevas sociedades. Evangelizar era civilizar, y en esto tendrán un papel fundamental la construcción de ciudades. Siguiendo el ideal aristotélico, que señalaba a quienes no vivían en sociedad, es decir, en las ciudades, como dioses o bestias, los religiosos promovieron las congregaciones de población indígena y su constitución como comunidades políticas. El reconocimiento de la capacidad de autogobierno de los naturales hubo de ir acompañada de la construcción de los espacios de poder locales y de la elección de quienes formarían parte de él. La Corona dejó esta tarea en manos de los religiosos, por su cercanía a la población india, sus conocimientos de la realidad americana y, sobre todo, por su dominio de las lenguas indígenas. No obstante, sin poder prescindir de ellos como mediadores entre sus intereses y los de sus lejanos súbditos, la Corona no tardó en desconfiar de los religiosos, y quiso generalizar el modelo municipal castellano con la implantación de los cabildos indios para reforzar su control.

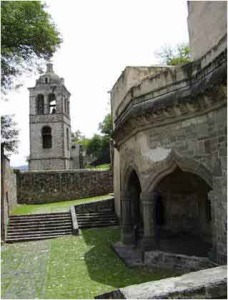

En la real cédula con la que la Corona ordenó su generalización, de 1549, se menciona la necesidad de seguir el modelo de Tlaxcala, la ciudad fundada una década antes al sureste de la capital novohispana. La ciudad y provincia de Tlaxcala va a ser nuestro centro de atención para señalar el desarrollo de muchas otras repúblicas de indios en su obligada transición hacia las formas, usos e ideas hispánicas. Podemos identificar tres focos de atención en esta ciudad: el convento de la Asunción, donde los franciscanos instruyeron a los tlaxcaltecas en la fe católica y en la cultura hispánica; el zócalo, donde se desarrollo la principal actividad política y económica de la región; y la iglesia de San Esteban, antiguo palacio de Xicotencatl, situado en un cerro sobre la arqueología ha confirmado la ubicación del centro ceremonial prehispánico más importante de la zona, Cacaztlán. En las paredes de esta iglesia encontramos murales con motivos cristológicos, entre los que destaca la escena de Cristo resucitado liberando a las almas de las fauces del Leviatán. La presencia de estos murales en San Esteban nos hace pensar en la posibilidad de la existencia de otros similares en otros espacios públicos, como el convento de la Asunción, y suponer contenidos de otra índole, aunque su finalidad fuera la misma, la de transmitir ideas, conceptos. Extrapolamos los grabados de fray Diego de Valadés, uno de los personajes más relevantes de la vida tlaxcalteca, a los muros de la iglesia, el claustro, el patio, o el hospital del convento franciscano. Su representación arbórea de la “Jerarquía temporal” permitiría a los tlaxcaltecas visualizar el ordenamiento del sistema político de la Monarquía Hispánica: en un primer estatus el pater familae, que alimenta a sus hijo con el cultivo de la tierra; en segundo lugar el pretor y el iudex, en alusión al cabildo y a la audiencia municipales; en tercer lugar los oidores de la Audiencia; y, finalmente, el emperador, sobre el que se postran los reyes; varias instancias a las que los súbditos pueden acudir en buscar de amparo. Esta transposición no es precipitada, pues un mural en el antiguo hospital tlaxcalteca, hoy biblioteca pública, nos muestra la figura de dos reyes besando los pies a un Papa, una alusión al cesaropapismo.

Fuera de estos puntos urbanos principales, podemos imaginar las calles de Tlaxcala decoradas con los escudos de armas de sus principales. La élite indígena fue obligada a residir en las cabeceras de sus provincias y allí edificaron palacios en cuyos portones pudieron lucir la calidad de sus linajes, reconocida por la Corona. El servicio a la Doble Majestad, como auxiliares de las tropas españolas en su avance sobre el territorio americano y como fervientes creyentes de la nueva fe les permitió posicionarse al frente de sus comunidades, obteniendo las distinciones y prebendas propias de las élites castellanas. Entre ellas, el reconocimiento de su hidalguía. Los cuatro caciques de Tlaxcala, cuyo ánimo de colaboración con los conquistadores españoles era notoria, así como su rápida conversión y su buen hacer como oficiales municipales, obtuvieron sus escudos de armas en 1563. Esta premiación individual, de los linajes principales, fue también colectivo, a la república, con la concesión del título de Muy Noble Ciudad y, entre otros, la real cédula que destacaba a Tlaxcala como una provincia de realengo, alejándola de la amenaza de las apetencias de los encomenderos. En esa real cédula encontramos representados a los cuatro caciques, en un medallón, vestidos según la moda castellana y armados con espadas, con Felipe II y el virrey Mendoza en un segundo y tercer medallón que configuran la decoración del documento. La concesión de estas mercedes estuvo precedida por un arduo esfuerzo de la élite tlaxcalteca por hacerse notar frente al rey. En una carta fechada en 1562 los principales tlaxcaltecas, que viajaron a Madrid para entregarla a Felipe II, exponían sus méritos y servicios y persuadía al monarca de sus calidades remarcando su condición de guerreros y la asimilación de esta condición con de hidalgo. Con anterioridad, los tlaxcaltecas habían hecho otros intentos: enviaron “flores” y bolsas de oro, al rey y al virrey, siempre contando con la complicidad de los religiosos.

Si el licenciado Cascales firmó la corografía encargada por el cabildo de la ciudad de Murcia en 1621, Muñoz Camargo escribió la de Tlaxcala, en 1584. Ambas retratan a la república y a sus grupos hegemónicos, fosilizado la memoria de sus méritos y grandezas. Algunas décadas antes el Lienzo de Tlaxcala, presentado ante el emperador Carlos, ilustraba la alianza hispano-tlaxcalteca, la conversión de la provincia al catolicismo y las batallas en las que habían luchado junto a los españoles, en una sucesión de fotogramas, más cercanos al lenguaje de sus promotores americanos que al de sus interlocutores en la Corte. Todos estos esfuerzos, cercanos a los realizados por sus homólogos, por ejemplo, murcianos, encontraron respuesta y el retrato de la Tlaxcala del siglo XVI es la de una república armónica, exitosa, un esbozo de esa Ciudad de Dios perseguida por el utopismo de los religiosos.

Por el contrario, la imagen de la Tlaxcala del siglo XVII es la de una república en descomposición, carcomida por la corrupción y la sedición. Tres elementos incidieron en esta situación: la disolución de los linajes principales, las exigencias tributarias de la Corona y la instalación de los españoles. En realidad, el debilitamiento de los linajes principales se había iniciado mucho antes, en la década de 1580, cuando la falta de descendencia masculina obligó a buscar un heredero digno fuera del ámbito local. El elegido fue Francisco Pimentel, destacado miembro de la élite de Tezcoco. La élite india se vio afectada además por las reclamaciones de los mestizos, que denunciaron su situación en el juzgado de indios. El caso de Nicolás Méndez de Luna generó un gran conflicto interno, pues en 1659 el cabildo hubo de admitirlo como alcalde, donde consolidó su posición con su nombramiento como gobernador en 1663. El factor de cambio había sido la pérdida de capacidad del cabildo indio para imponer el criterio de selección de sus oficiales: si durante la centuria anterior había sido la identidad india (“indios puros”), tal y como recogían las ordenanzas municipales, en el siglo XVII se impuso la nobleza reconocida, abriendo la institución a todos los grupos étnicos. Esto incluía a los españoles, cuyo poder económico en la provincia era evidente. No fue en la cabecera donde éstos consiguieron además hacerse con el poder político, si no en los sujetos, con el caso paradigmático de Huamantla, donde consiguieron el apoyo de la población indígena con un discurso anticentralista. El malestar de los sujetos con la cabecera había sido alimentado durante décadas a base de abusos, arbitrariedades y corruptelas, pero sobre todo por una presión fiscal insoportable para una población muy mermada por las epidemias. Tlaxcala recaudaba los tributos reales y la sombra de la desviación de la recaudación hacia las haciendas particulares de los principales agravaba la situación. Además, desde Tlaxcala se exigía la participación de la población de toda la provincia en las obras públicas, la mayoría concentradas en el ámbito de la cabecera. También el virrey reclamaba esta mano de obra para la ciudad de Puebla, la vecina república de españoles, o la construcción de canales, puentes, caminos, en la que muchos morían. Algunas de estas poblaciones intentaron separarse, independizarse de la jurisdicción de Tlaxcala, siendo interesante en algunos casos el reforzamiento de sus identidades particulares con apariciones, como la de San Miguel del Milagro, en Nativitas.

Como resultado, los lazos de solidaridad entre la cabecera, la ciudad de Tlaxcala, y sus sujetos se perdieron y éstos se declararon en abierta rebeldía, no reconociendo la autoridad de sus principales. Esta situación llegó al límite en el tumulto de 1692, sucedido en Tlaxcala unos días después del de México. Las malas cosechas de maíz y trigo y la especulación levantaron a parte de la población contra sus gobernantes, quemando las casas reales. Fue entonces cuando el cabildo tlaxcalteca vio una oportunidad para restaurar la armonía y movilizó (o dijo haber movilizado) a los vecinos de toda la provincia contra los sediciosos, en defensa de la república. La devaluación de los poderes indios tlaxcaltecas coincidió con una idea generalizada entre las autoridades españolas, plasmada por Solórzano y Pereira, ya en 1648, al declarar que las Indias conformaban ya una única república, “mezclada ya, y compuesta, como hoy se halla, de españoles, e de indios”. El problema para Tlaxcala, como para todas las repúblicas de indios, fue que en la composición de ese gran cuerpo político, en el que cada una de las partes debía cumplir funciones complementarias, a ellos, a los indígenas le había tocado ser los pies.

Ana Díaz Serrano

Doctora en Historia Moderna (2010)